『火垂るの墓』の名言集|清太と節子の心に残るセリフと名シーンを解説

1988年公開の名作『火垂るの墓』。

戦時下での清太と節子のセリフは、見る人々の胸を熱くしました。

- 『火垂るの墓』名シーン・名言を紹介

- 清太と節子のセリフと名シーンを解説

現代を生きる私たちに刺さるたくさんの名言・名シーンを解説していきます。

Contents

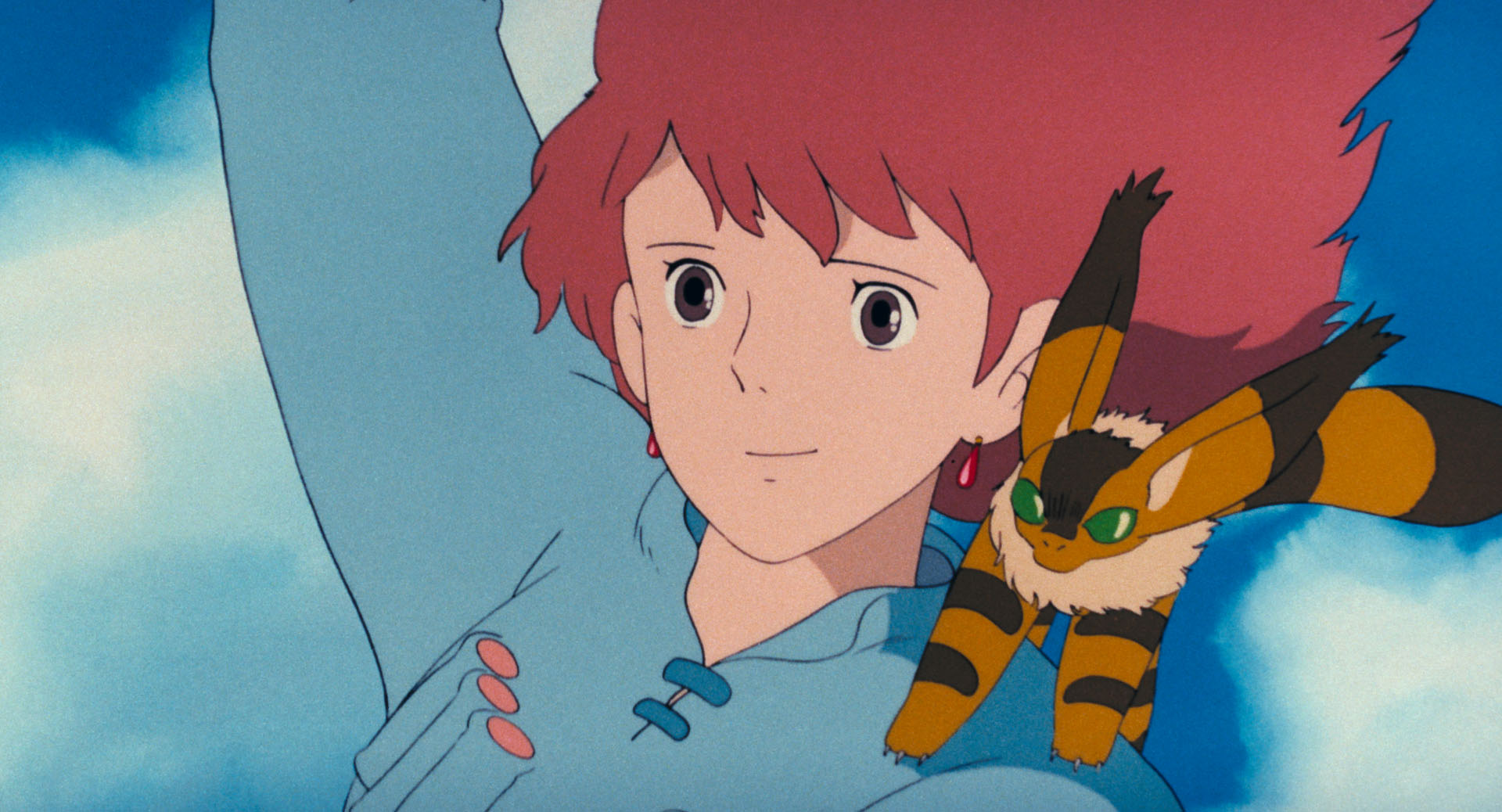

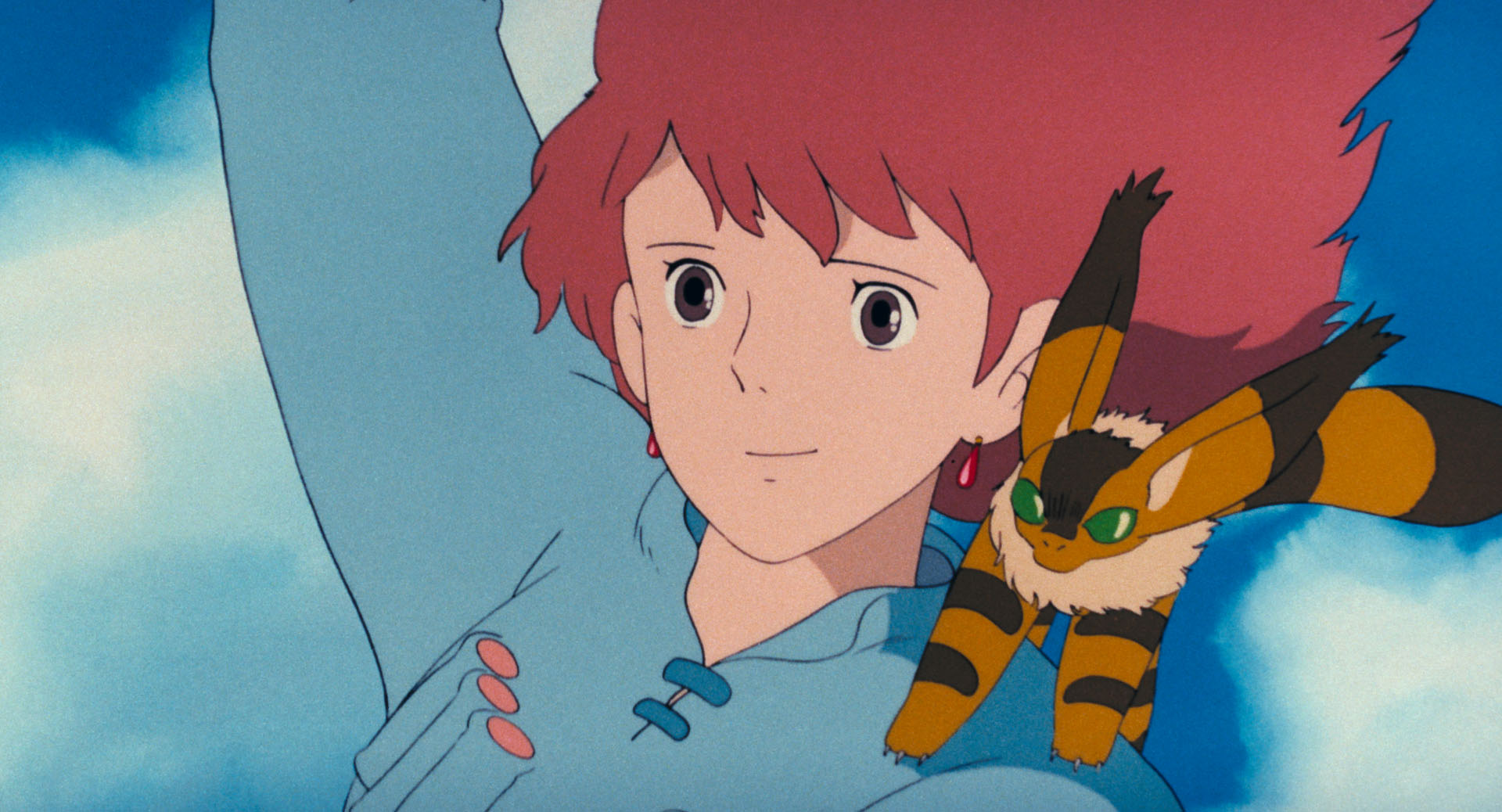

手のひらサイズにジブリの魅力をぎゅっと凝縮。3枚セットだから毎日使えて便利。

やわらかな肌ざわりで、大人も子どもも笑顔になるミニタオルです。

なぜ『火垂るの墓』のセリフは私たちの胸を打つのか?

主人公の清太と節子は、太平洋戦争の空襲により自宅が焼失し母親を失います。

孤独ながらも励まし合い、辛い状況の中でも決して生きることを諦めなかった兄妹の姿を描いたこの作品。

胸が苦しくなるような場面もありましたが、兄が幼い妹を守ろうとする姿、貧困のなか健気に生きる姿から私たちは命の重さ・尊さを学ぶことができました。

空襲の怖さを物語っていたね。

実際に戦争を経験した人が少なくなる中で、戦争の恐ろしさや食糧不足による貧困など現代を生きる私たちは想像することしかできません。

何不自由なく暮らせている私たちにとって、争いや栄養失調で命が終わる瞬間は忘れることが出来ず、多くの世代に「一度は見るべき作品」として語り継がれているのではないでしょうか。

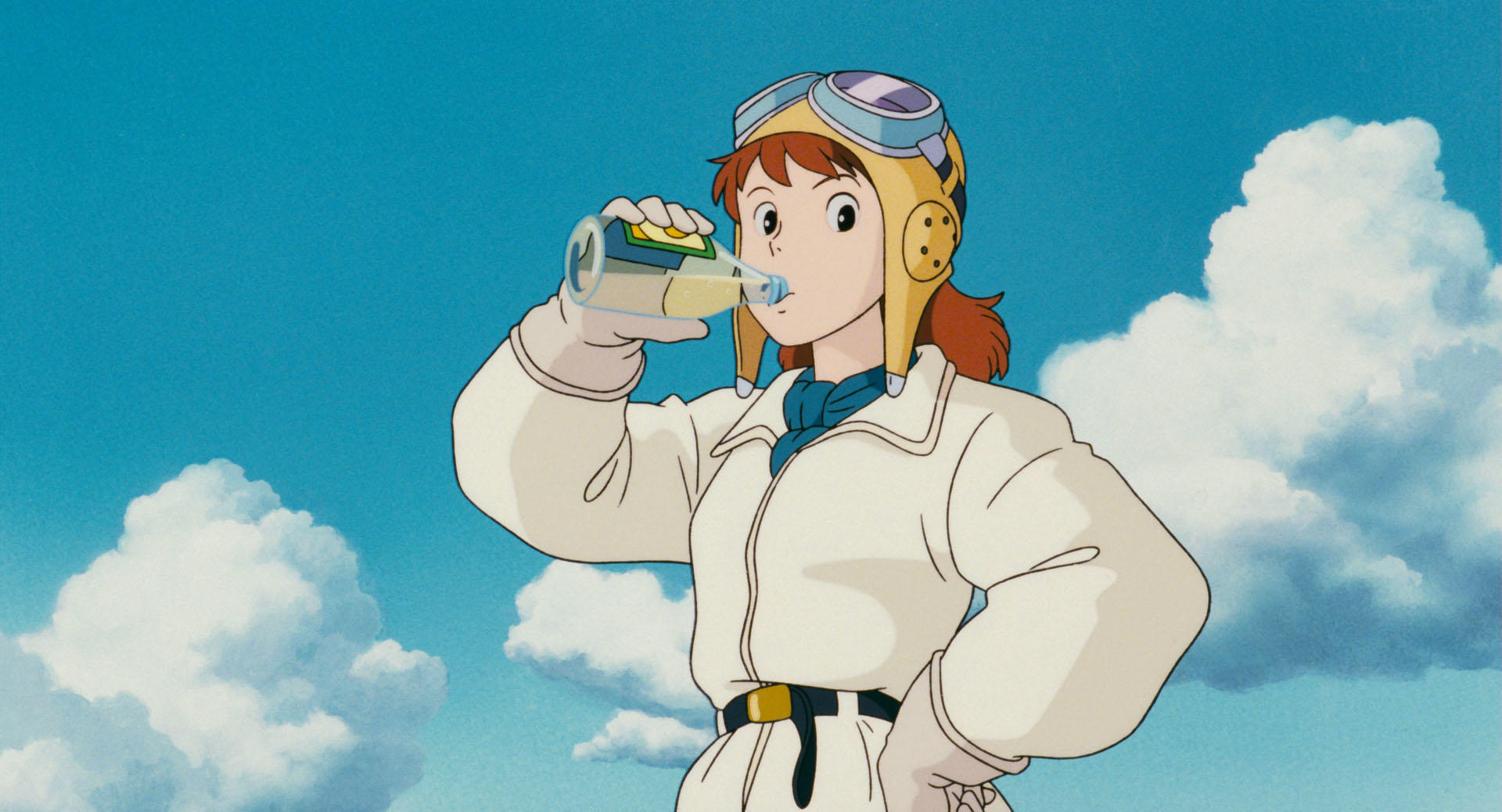

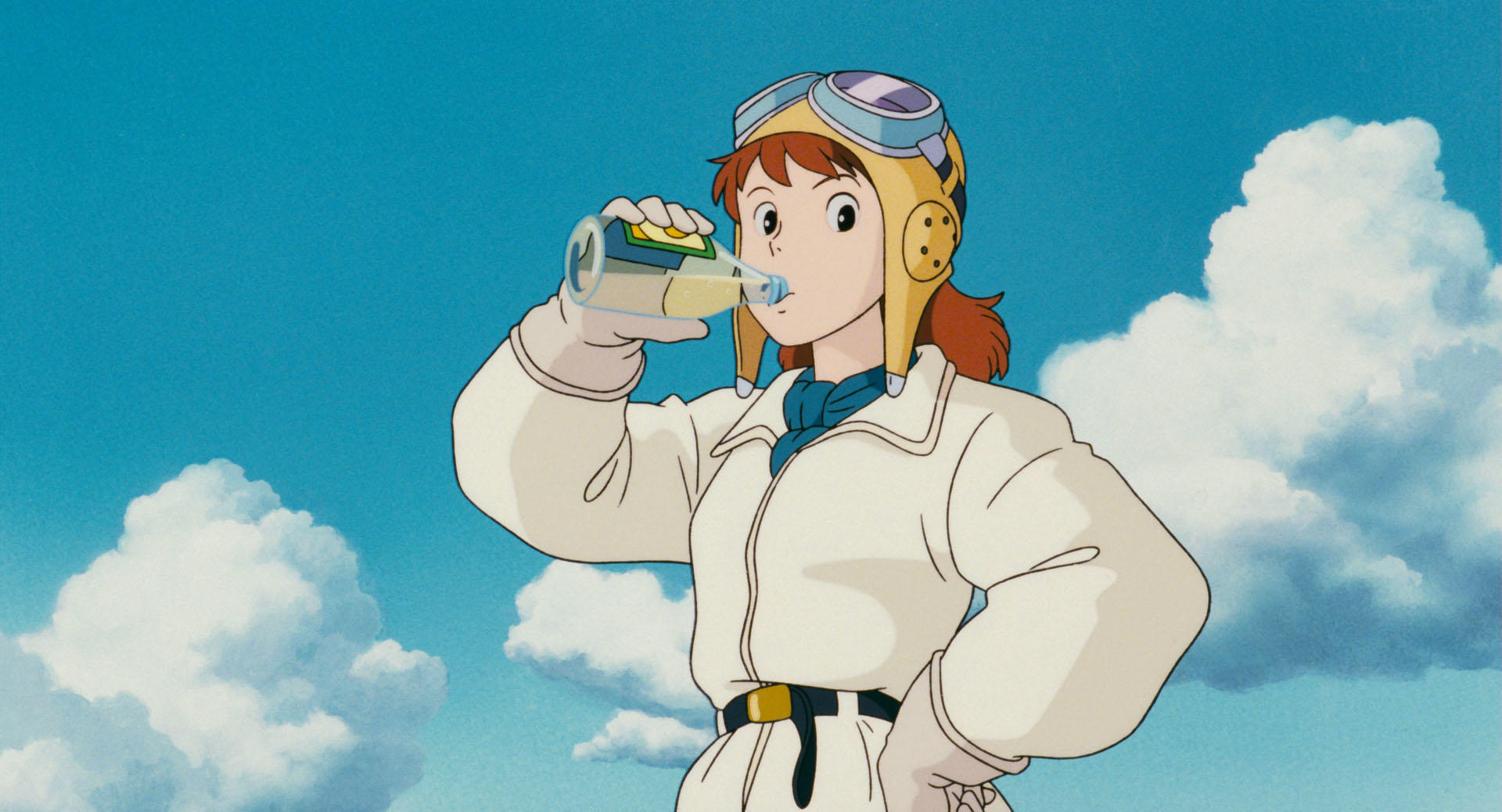

魔女の宅急便ジジがデザインされた、かわいい二段ランチボックス。

500mlのコンパクトサイズでお子様や女性にぴったり。レンジ対応で毎日使いやすいお弁当箱です。

節子の名言|無邪気な言葉が浮き彫りにする戦争の悲劇

無邪気で子供らしい純粋な心をもつ節子ですが、親戚のおばさんから母親が亡くなったことを聞かされても涙を見せず気丈に振舞うなど、芯が強い女の子でもありました。

栄養失調で弱っていた時も「うち、もうええわ。もう寝る」と言い、兄を心配させないような言葉を発した彼女は、幼い年齢とは思えない気遣いをみせ、涙なしでは見ることができません。

4歳ながらしっかりした一面もあるんだよね。

未来があるはずの子供がだんだんと痩せ細ってしまうのは悲しい光景です。

節子にとって「もう寝る」ことと、節子が永遠の眠りについてしまうことの対比がより一層残酷さを表しており、印象的な言葉でありました。

名シーン解説:『なんでホタルすぐ死んでしまうん?』

ふたりの孤独な生活の中での楽しみといえば、蛍を捕まえて蚊帳の中で放ち、その美しい輝きを見ることでした。

こんなにも輝きを放っているのに、すぐに命が尽きてしまう蛍を見て、清太に問う節子。

光始めると数日で死んでしまう蛍は、命の儚さの象徴として描かれています。

たくさんの蛍の光は幻想的で綺麗だったなぁ。

ふたりもその後、短い生涯に幕を閉じることになることも表しており、美しくもありながら切ないシーンでしたね。

物語のラストシーンでも無数の蛍が飛び立つ場面がありましたが、戦時中に命を落とした方、ふたりの母親、そして清太と節子の魂の輝きに見えました。

名シーン解説:『またくるわ すぐくるわ』

空爆により大やけどを負った母親に対する節子のセリフです。

清太は全身包帯姿の母親の姿を見て、明らかに危険な状態であることを知りましたが、その姿を見ていない節子には、くわしい容態を話すことが出来ませんでした。

「じきによくなる」という清太の言葉を信じ、「またくるわ」と無邪気に言う節子の純粋な気持ちに嘘はありません。

次に会えるかもわからないけれど、節子にとっては想像できないことだったからね。

だからこそ、また母親に会えるという気持ちを否定したくない清太の複雑な心境もわかり、より一層切ない気持ちにさせるセリフでした。

低反発のもちもち感が体にフィットする大トトロのダイカットクッション。

ソファやベッドに置くだけで癒し空間に。贈り物にも嬉しいラッピング無料サービス付き!

清太の名言|兄としての責任と後悔がにじむ言葉

防空壕での貧しい暮らしにより節子は栄養不足に陥り、医者からは「滋養をつけること」と言われ、思わず「滋養なんかどこにあるんですか」と声を荒げます。

あのままおばさんの家にとどまっていれば節子は栄養失調に陥らなかったかもしれないという後悔もあったでしょう。

自分の意志で出て行ってしまった手前、後戻りはできないし…。

兄として幼い妹を守るために盗みをしてまで食料を調達するなど、善悪の区別がつかなくなるほど必死に出来ることはすべてやってきた清太。

まだ14歳という未熟さもあり、ふたりでも何とかなるという行動も、本当に正しかったのかずっと自問自答していたに違いありません。

名シーン解説:『泣いたらあかん。泣くのはお母ちゃんが死んだ時だけや』

親戚の家に身を寄せるふたりでしたが、おばさんから冷たく扱われることに限界を感じた清太は自分たちだけで暮らすことを決意します。

思わず泣いてしまう妹を励ますために言ったセリフですが、清太の心情としてはとても複雑な気持ちを抱えていたことでしょう。

もうすでに母親は亡くなっているけれど、節子はまだその事実を知らないことに清太は心苦しさもあったと想像できます。

幼い節子に母の死をいつどのように話そうか、わからないまま…

きっとこれから今まで以上に大変で過酷な日々になることは覚悟のうえで起こした行動に、責任とプレッシャーもあったと思います。

孤独でも強く明るく生きなければいけないということを妹に伝えたかったのではないでしょうか。

まっくろくろすけやねこバスなど、見るたび笑顔になるデザイン。

袖付きでしっかりガードする割烹着タイプ。かわいく実用的なジブリエプロンはギフトにも人気です。

名シーン解説:『昭和20年9月21日、僕は死んだ』

物語の一番最初に流れるこのシーンは、清太の命が尽きてしまうことを表しており、結末がここでわかってしまいます。

いずれ死を迎える幼い兄妹は、それまでどのように過ごしていたのか、なぜ亡くなってしまう運命なのか、見る者を引き付ける構成でした。

清太の手にはあのサクマドロップスの缶が…

先に結末を見せるという手法はジブリでは珍しい展開でしたが、この作品を手掛けた高畑勲監督は、戦争により幼い命までもが失われたことを表現したのだと思います。

妹の遺骨を入れていたサクマドロップスの缶は、遺体を片付けていた人によって捨てられてしまうという無情な場面から始まったことも強烈でした。

この作品のキャッチコピーは「4歳と14歳で生きようと思った」。

冒頭からひとりで誰にも見守られることなく静かに亡くなることのギャップにより一気に引き込まれ、強い印象を残しましたね。

西宮のおばさんの名言|戦争が人の心を変える残酷さの象徴

清太と節子が一時的に身を寄せることになる、西宮のおばさんの家。

時が経過するにつれ、清太たちへの当たりが厳しくなり、「冷たい人」という印象を持った方も多いのではないでしょうか。

戦争中という厳しい生活の中で、毎日生きることに必死だったのは皆同じで、西宮のおばさんもその一人です。

西宮のおばさんの家には、娘さんと、下宿人の男性がいたね。

ただでさえ苦しい中で、更に親戚の子供をふたり預かるということは経済的にも精神的にも負担になったことは間違いありません。

戦争という極限の状態における人の心の変化を表しているのが西宮のおばさんということですね。

名シーン解説:『あんたらみたいな厄介もんがおらんようになったら…』

西宮のおばさんには娘がおり、娘にはおにぎりを握り、清太と節子には雑炊を出すなど、明らかに食事内容に差をつけられるようになりました。

節子はつい「いやや」と口にしてしまいますが、幼い子にとってはお米が食べられるだけでもありがたいということがまだ理解できていなかったのです。

雑炊続きは、4歳からしたら確かにいやになるよね。

食糧も思うように手に入らない状況下で、ご飯が食べれることは当たり前ではない。

ましてや娘も下宿人もいるなかで、清太と節子にもご飯を食べさせるとなると、西宮のおばさんは自身の食べる量を減らしてやりくりしていたのかもしれません。

清太は国のために働きに出ることもなく、西宮のおばさんの家に住まわせてもらっていたので、そのようなことからも苛立ってきてしまったのだと考えられます。

戦争という生きるか死ぬかの状況の中で、西宮のおばさんも必死に毎日を生きていたからこそ、出た言葉ですね。

物語の終盤|節子の衰弱と悲しい最期の名言・名シーン

西宮のおばさんの家を出て、防空壕で暮らすことにした清太と節子ですが、さらに厳しい現実が待っていました。

十分に栄養をとれない節子の衰弱してしまう姿は、この時代の「生きることの厳しさ」を表しているようでしたね。

衛生的な場所ではなかったし、食料も底をついてしまっていたからね。

おはじきを大好きなドロップと間違えそうになり清太が『節子、それドロップやない。おはじきや』と節子に言うシーンは、小さく儚い命が燃え尽きてしまった最も悲しく印象的なシーンでした。

瘦せ細った節子と、どうすることも出来ずただ節子を見守る清太の姿は、貧困の厳しい現実を物語っており、多くの人が心を痛めた場面だったと思います。

名シーン解説:『節子、それドロップやない。おはじきや』

満足に食にありつけず、栄養不足により衰弱してしまう節子。

幻覚症状もあるのか、おはじきをドロップと間違えて口に入れそうになり清太がこのセリフを言うシーンは多くの人の印象に残っているかと思います。

節子はおはじきでもいいから口に入れて空腹を紛らわしたかったのかもしれません。

あの無邪気な様子が幻だったかのような、声も小さく虚ろな目をした節子の姿は切なかったですね。

食糧が底をつくことは、死を意味するんだ。

清太の表情に活力はなく、ただ横たわる節子と無言で寄り添う様子は、誰もが経験したことのないほどの絶望的な時間で、流れる音楽がより一層悲しみを深めました。

短い生涯を終えた節子ですが、天国では思う存分ドロップを楽しめているといいなと願うばかりです。

名シーン解説:『うち、もうええわ。もう寝る』

節子はこの言葉を最後にして静かに息を引き取ります。

清太はこれまで節子のために時には盗みまでして守ってきたにも関わらず、悲しい結末となってしまったことに対し、いかに自分が無力であったかを突き付けられ絶望したことでしょう。

西宮のおばさんの家にとどまっていたら結果が違っていたのか、他に出来ることがあったのだろうか、清太は責任と後悔に押しつぶされそうになっていたに違いありません。

14歳には荷が重すぎる…。

その後節子を火葬しますが、大切な妹を先に亡くし自らの手で火葬しなければならない現実は、14歳の清太にとっては辛すぎる経験です。

遺骨がドロップの缶に入ってしまうほど小さいことが、切ない描写でした。

まとめ

『火垂るの墓』での清太と節子の名言・名シーンやセリフを解説しました。

- 節子の名言・名シーン

- 『なんでホタルすぐ死んでしまうん?』

- 『うち、もうええわ。もう寝る』

- 清太の名言・名シーン

- 『またくるわ すぐくるわ』

- 『泣いたらあかん。泣くのはお母ちゃんが死んだ時だけや』

- 『昭和20年9月21日、僕は死んだ』

- 『節子、それドロップやない。おはじきや』

- 西宮のおばさんの名言・名シーン

- 『あんたらみたいな厄介もんがおらんようになったら…』

『火垂るの墓』の清太と節子のセリフから戦時下の貧しさ、厳しい状況の中で生きることの大変さを現代に生きる私たちへ教えてくれましたね。

内容は重いけれど、後世に伝えたい内容だったね。

今回の解説を通して、戦時中の悲しみだけではなく、命の尊さや命の重みを感じていただけたら幸いです。